疲労別リカバリーでカラダ回復

教えてくれたのは

日本大学文理学部体育学科 教授 小山貴之先生

みなさんはどんな時に疲れを感じますか?

健康のために運動したら身体がヘロヘロ、休憩なしの長時間会議で頭がボーッとしてきた、育児疲れで睡眠不足、身体がだるくて朝起きられない…。ひと口に「疲労」といっても症状や原因はさまざまです。

実は「疲労」は次の5つに分類されます。疲れを感じた時、それがどの疲労に当てはまるのかによって、リカバリー方法や対策が変わってきます。「疲労」のメカニズムを知り、適切な方法でリカバリーしましょう。

1.エネルギーの枯渇

2.ホメオスタシス(生体恒常性)のアンバランス

3.筋組織の損傷

4.疲労物質の蓄積

5.脳疲労

1.エネルギーの枯渇

エネルギーの枯渇は、プロアスリートなどが強度の高い運動をした場合に起こります。分かりやすい例でいえば、サッカーの試合で、後半になると足が止まって動きが鈍くなってしまう状態です。運動をすると糖質や脂質が分解され、筋肉を動かすエネルギーが失われていきます。そうして、いよいよ枯渇してしまうと、細胞内にエネルギーがないため筋肉の収縮活動などが休んでしまい、身体が動かなくなるというわけです。一般の方の軽度な運動では、エネルギーを消費してもなかなか“枯渇”するまではいきません。

強度の高い運動により、「糖質」が減っていきます。脂質も消費しますが、これはある程度身体に蓄えがあります。糖質は肝臓に蓄えていますが、肝臓からの供給が追いつかなければ減っていき、これが疲労を感じている状態です。

エネルギーの枯渇をリカバリーするには、エネルギーを補給することです。具体的には、「できるだけ早く糖質を摂取する」ことです。運動直後と運動2時間後で比べた場合、運動直後に糖質を摂取したほうが早く疲労を回復できます。この時、糖質と一緒にたんぱく質もとると早く吸収されます。一般の方の運動であれば一日三食の食事で補えますので、好きな炭水化物をとるのがいいでしょう。

2.ホメオスタシス(生体恒常性)のアンバランス

私たちの身体は、どんなに暑い日でも寒い日でも、体温は36.5度前後で一定に保たれています。これは生体を恒常に保つための機能(生体恒常性)が働いているからで、体温調節をしたり、体内の水分量を一定に保つように調節されています。

しかし、「体温、電解質、水分」のバランスが崩れると「疲労」を感じます。これは、スポーツや運動にはつきまとう疲労で、夏場は特に起こりやすくなります。過度な体温上昇や脱水症状が現われる熱中症は、ホメオスタシス(生体恒常性)のアンバランスが原因で起こる一例です。

バランス異常の状態が「疲労」なので、バランスを取り戻すことが「回復」となります。体温上昇には、蓄冷剤や冷却グッズ、アイススラリーなどで身体を冷やして体温を調整します。

脱水には、失った水分量の早期リカバリーが必要です。水分補給の際はスポーツドリンクや経口補水液のように、電解質も補充するようにしましょう。また、失った体重の1~1.5倍の水分摂取が必要になるため、食事からの水分摂取も含めて、こまめに水分を補給して元の状態に戻しましょう。

3.筋組織の損傷

筋組織の損傷とは、いわゆる筋肉痛のことです。ハイパフォーマンスなトップレベルのアスリートになればなるほど強い筋活動が求められるので、当然損傷も増えて、回復にも時間がかかります。

運動直後は、冷水浴(アイスバス)で体温を平常に戻してリカバリーします。栄養補給も必要ですので、筋損傷の修復を補助するたんぱく質(グルタミン酸)を摂るように心がけましょう。たんぱく質の摂取によって、筋肉痛が軽減されていきます。

また、筋肉痛のリカバリーには、「マッサージ」が有効です。筋損傷によって出てきた老廃物を速やかに除去します。マッサージは、心臓から遠いところから近いほうへ向かって行なうとよいので、足裏やふくらはぎから始めるといいでしょう。足裏は、専用のマッサージボールや青竹踏みなどツールを使ってもいいですし、メンソール系のマッサージジェルやオイルを使うのもおすすめです。

その他、光治療やLEDを使って損傷した筋組織を早く回復させる方法もありますが、これはまた別の機会にお伝えします。また、筋損傷に対して「ストレッチング」を行なうことは効果がなく、学術的にエビデンスもありません。

4.疲労物質の蓄積

エネルギーの消費には、糖、脂質、アミノ酸など様々な代謝が行なわれますが(酵素が加わって分解/合成されます)、代謝の過程で出てくるのが老廃物=疲労物質です。

疲れがたまると、エネルギーの供給率が落ちて、筋肉が硬くなります。こうして筋収縮力が低下することで、肩こりや腰痛、ふくらはぎのむくみなどを招きます。

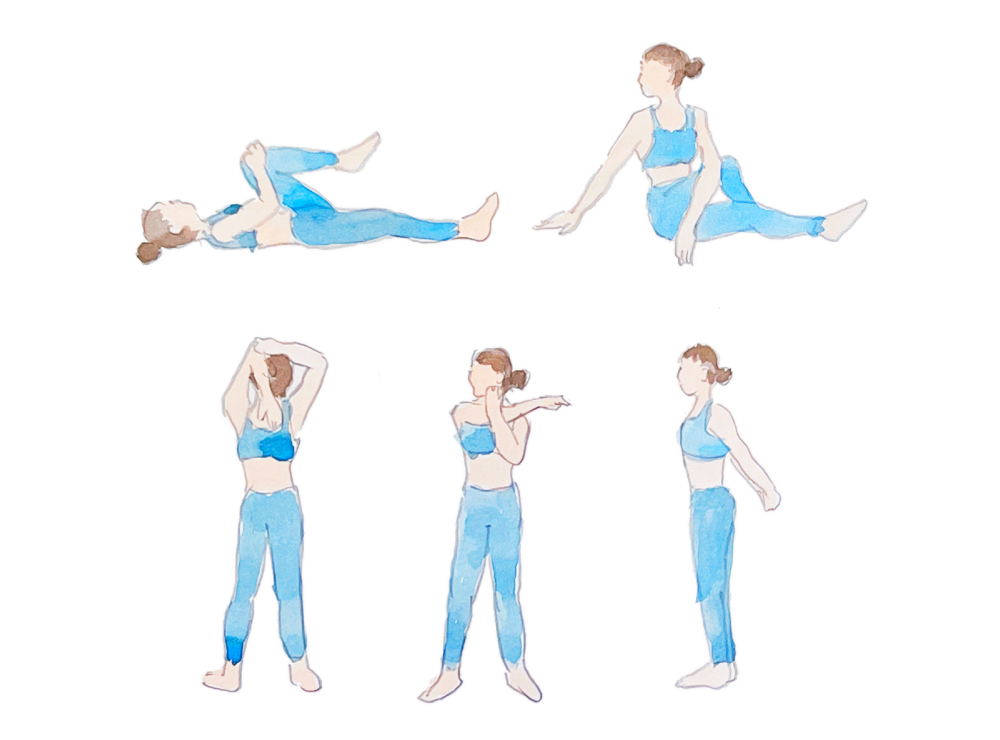

これをリカバリーするには、「ストレッチング」で、血液循環を促進させる方法が効果的です。筋肉をストレッチして伸ばすことで、一部の場所に増えた血流をおしなべて再配分させるのです。ストレッチは硬い部位を中心に行ないます。10秒や20秒では伸びませんので、30秒を3~4回など1~2分やると効果的です。

他にも、たまった疲労物質を除去する方法として、ジョギングやウォーキング、ヨガなどの軽運動(アクティブリカバリー)をしたり、温冷交代浴、コンプレッションウェア(着圧ウェア)などで血流を促進させたり、ジェットバスのような水流を使ってマッサージ効果を得る方法もあります。

スポーツの現場で広く実施されているアクティブリカバリーは、疲労物質の除去、血液循環の促進だけでなく、pH値の改善、免疫システムの改善、筋肉痛の軽減など有効性の高さが多く示されています。軽運動の推奨時間は30分以内です。

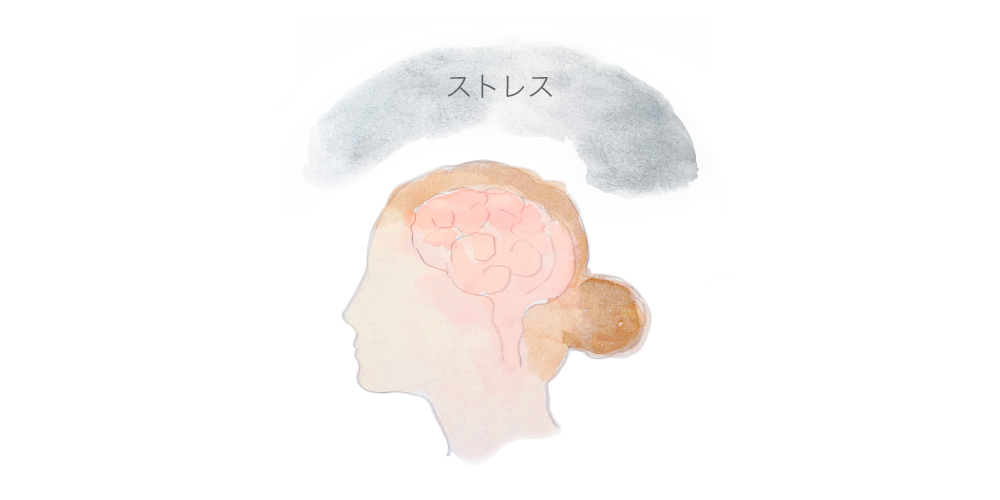

5.脳疲労

前述の4つすべてに付随するのが脳疲労です。感覚的に「疲れた」と感じるのが脳疲労で、集中力の低下などの影響が出てきます。これらすべての疲労回復に役立つのが「睡眠」です。睡眠の量と質を確保し、内臓も休めることがリカバリーにつながります。

集中力が高まっている時ほど、脳は疲労します。交感神経が優位(興奮している状態)になっているので、脳疲労しながら覚醒していくのです。まずは、この覚醒した状態を静めて、その上で疲労を回復させることが大切です。

GABA(ギャバ)は脳の興奮状態を静める作用があり、心理的なストレスも緩和してくれます。チーズのような発酵食品や昆布、緑黄色野菜などグルタミン酸(うまみ成分)の多い食事も疲労回復に効果的です。もともと日本食はリラックスさせる食事になっているので、玄米など、疲れた時は和食がおすすめです。

そうして、脳を静めてリラックスさせてから睡眠をとるのが一番なのですが、肉体的負担や心理的負担が多いと、交感神経が強い状態のまま就寝時間を迎えてしまい、眠りたくても寝付けないことがあります。こうした自律神経の乱れは回復の妨げになり、この状態が続くと慢性疲労につながることもあります。

そこで良質な睡眠を確保できるように、入眠前に環境を整えることが有効です。自律神経を整える方法として取り組みやすいのが「呼吸法」です。しっかり入眠するには、腹式呼吸が重要です。深い呼吸ができるようになると、起きている時でも回復できるようになりますので、ぜひ身につけてください。

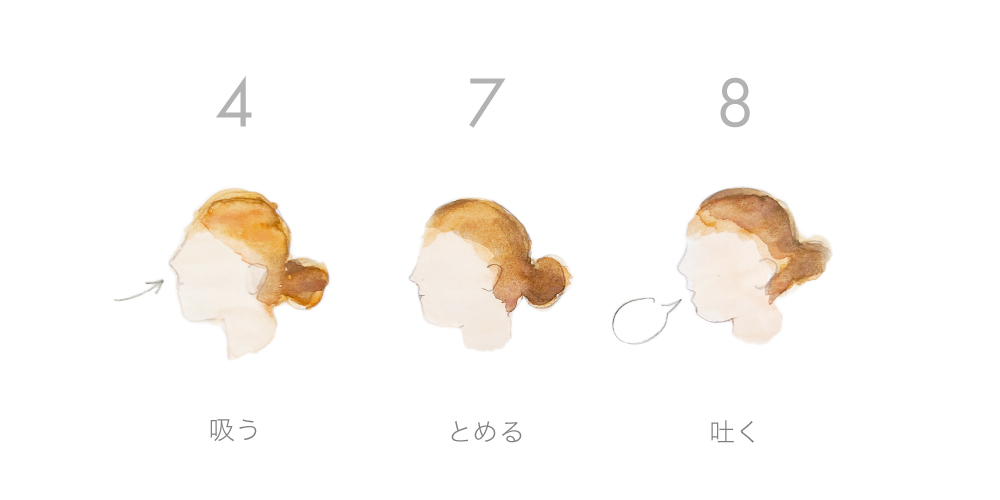

おすすめの腹式呼吸で「4・7・8呼吸法」をご紹介します。

座って、もしくは仰向けに寝た状態で行ないます。視覚情報も脳の処理に関わっているので、目をつぶってスマホなどの光を見ないようにするといいでしょう。

4秒かけて鼻から息を吸いこみ、7秒止めて、8秒かけて口から息を吐きます。これを4回ほど繰り返しましょう。このように横隔膜を動かす腹式呼吸によって、副交感神経の働きが高まるので、身体の力が抜けてリラックスし入眠しやすくなります。

運動やスポーツをすることは健康的なイメージがありますが、運動すれば「疲労」します。重要なのは「リカバリー」です。リカバリーすることで、運動する前の元の状態よりも健康的な身体を作っていけるのです。運動だけに目がいきがちですが、ぜひリカバリーとセットで実践してみてください。